目的

この記事では、状態遷移ベースのタスク指向型対話システムを作るために使用するOpenWeatherMapとTelegramの利用登録、python-telegram-botの使用方法(インストールと対話の実装サンプル)について記載する。

概要の説明と実装サンプル

天気情報を取得する「OpenWeatherMap」WebAPIの概要と利用登録

天気情報は、無償で天気情報を取得できるOpenWeatherMapのWebAPIを用いて取得する。

下記トップページにアクセスするとGUIでも天気情報を確認することができる。

【OpenWeatherMap】: https://openweathermap.org/

また、Freeプランでも毎分最大60回APIをコールでき、3時間毎の天気予報を5日後まで取得できるので学習用としては十分。

そして、APIをコールするには、API Keyが必要でアカウント作成する必要がある。

-

OpenWeatherMapのアカウント作成

下記のアカウント作成ページ【Create New Account】を開き、Username、Enter email、Password、Repeat passwordを入力し、「Create Account」ボタンクリックでアカウントを作成する。【Create New Account】: https://home.openweathermap.org/users/sign_up

アカウント作成後、ログインした状態で下記のAPIKey確認ページ【api_keys】開くと

Key欄にAPIKeyが表示されるので、ここからAPIKeyを確認する。

※ 登録完了のメール本文でもAPIKeyを確認できる。【api_keys】: https://home.openweathermap.org/api_keys

また、PythonからURLへアクセスするため、サードパーティライブラリである

Requestsが必要。

※ 標準ライブラリurllibでもアクセスできるが、Requestsの方がシンプルであるため、これを使用する。 -

Requestsのインストール

$ pip3 install requests以上で

OpenWeatherMapAPIを呼ぶ準備が完了。

以下、準備されている2つのAPI現在の天気情報と天気予報の呼出確認となる。 -

呼出し確認(現在の天気情報)

福岡県(県庁)の緯度、経度を指定して現在の天気情報(JSON)を取得する。

※ API呼出しのunits=metricは、気温を摂氏で取得する指定とする。$ python >>> import requests >>> >>> # 福岡県(県庁)の緯度、経度 >>> lat = 33.60 >>> lon = 130.41 >>> >>> # 自アカウントのAPIKey >>> appid = '**********' >>> >>> # 現在の天気情報 >>> current_weather_url = 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather' >>> >>> # API呼出し >>> response = requests.get("{}?lat={}&lon={}&lang=ja&units=metric&APPID={}".format(current_weather_url,lat,lon,appid)) >>> >>> # 結果出力 >>> response.json() {'coord': {'lon': 130.41, 'lat': 33.6}, 'weather': [{'id': 803, 'main': 'Clouds', 'description': '曇りがち', 'icon': '04n'}], 'base': 'stations', 'main': {'temp': 25.87, 'feels_like': 29.51, 'temp_min': 24.44, 'temp_max': 27.78, 'pressure': 1010, 'humidity': 83}, 'visibility': 10000, 'wind': {'speed': 2.1, 'deg': 290}, 'clouds': {'all': 75}, 'dt': 1595079741, 'sys': {'type': 1, 'id': 7998, 'country': 'JP', 'sunrise': 1595017250, 'sunset': 1595068076}, 'timezone': 32400, 'id': 1863967, 'name': '福岡市', 'cod': 200} >>> -

呼出し確認(天気予報) 上記と同じ、福岡県(県庁)の緯度、経度を指定して天気予報を取得する。

※list配列に3時間毎の天気予報(JSON)が格納されいる。

(*1)4つ目以降のlist配列は割愛$ python >>> import requests >>> >>> # 福岡県(県庁)の緯度、経度 >>> lat = 33.60 >>> lon = 130.41 >>> >>> # 自アカウントのAPIKey >>> appid = '**********' >>> >>> # 明日以降の天気情報 >>> forecast_url = 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast' >>> >>> # API呼出し response = requests.get("{}?lat={}&lon={}&lang=ja&units=metric&APPID={}".format(forecast_url,lat,lon,appid)) >>> >>> # 結果出力 >>> response.json()["list"][0] {'dt': 1595084400, 'main': {'temp': 24.97, 'feels_like': 28.68, 'temp_min': 24.37, 'temp_max': 24.97, 'pressure': 1010, 'sea_level': 1010, 'grnd_level': 1009, 'humidity': 79, 'temp_kf': 0.6}, 'weather': [{'id': 804, 'main': 'Clouds', 'description': '厚い雲', 'icon': '04n'}], 'clouds': {'all': 100}, ''wind': {'speed': 0.72, 'deg': 54}, 'visibility': 10000, 'pop': 0, 'sys': {'pod': 'n'}, 'dt_txt': '2020-07-18 15:00:00'} >>> >>> response.json()["list"][1] {'dt': 1595095200, 'main': {'temp': 24.65, 'feels_like': 27.75, 'temp_min': 24.41, 'temp_max': 24.65, 'pressure': 1010, 'sea_level': 1010, 'grnd_level': 1009, 'humidity': 75, 'temp_kf': 0.24}, 'weather': [{'id': 804, 'main': 'Clouds', 'description': '厚い雲', 'icon': '04n'}], 'clouds': {'all': 100}, 'wind': {'speed': 0.79, 'deg': 157}, 'visibility': 10000, 'pop': 0, 'sys': {'pod': 'n'}, 'dt_txt': '2020-07-18 18:00:00'} >>> >>> response.json()["list"][2] {'dt': 1595106000, 'main': {'temp': 24.47, 'feels_like': 26.82, 'temp_min': 24.4, 'temp_max': 24.47, 'pressure': 1010, 'sea_level': 1010, 'grnd_level': 1009, 'humidity': 75, 'temp_kf': 0.07}, 'weather': [{'id': 500, 'main': 'Rain', 'description': '小雨', 'icon': '10d'}], 'clouds': {'all': 100}, 'wind': {'speed': 1.75, 'deg': 161}, 'visibility': 10000, 'pop': 0.54, 'rain': {'3h': 0.25}, 'sys': {'pod': 'd'}, 'dt_txt': '2020-07-18 21:00:00'} >>>

メッセンジャーアプリ「Telegram」の利用登録と「python-telegram-bot」のインストール

最後に対話で使用するメッセンジャーアプリTelegramの利用登録(アカウント作成)とPythonからTelegramを認識できるようにするためのライブラリであるpython-telegram-botをインストールする。

-

Telegramインストーラのダウンロードとアカウント作成

下記のTelegramトップページ【Telegram Top】を開き、インストール端末に応じたインストーラを選択し、ダウンロードする。

※ Windowsなら「Telegram for Pc/Mac/Linux」リンク →「Get Telegram for Windows」ボタンでダウンロード。

※ Linuxなら「Telegram for Pc/Mac/Linux」リンク →「Show all platforms」リンク→「Get Telegram for Linux 64 bit」ボタンでダウンロード。【Telegram Top】: https://telegram.org

続いて、ダウンロードしたインストーラを実行後、Telegramを起動し、アカウント作成を行う。

※ 国番号を付加した電話番号を入力後、SMS確認コードの本人確認が必要。 -

スクリーンネームの登録とアクセストークンの取得

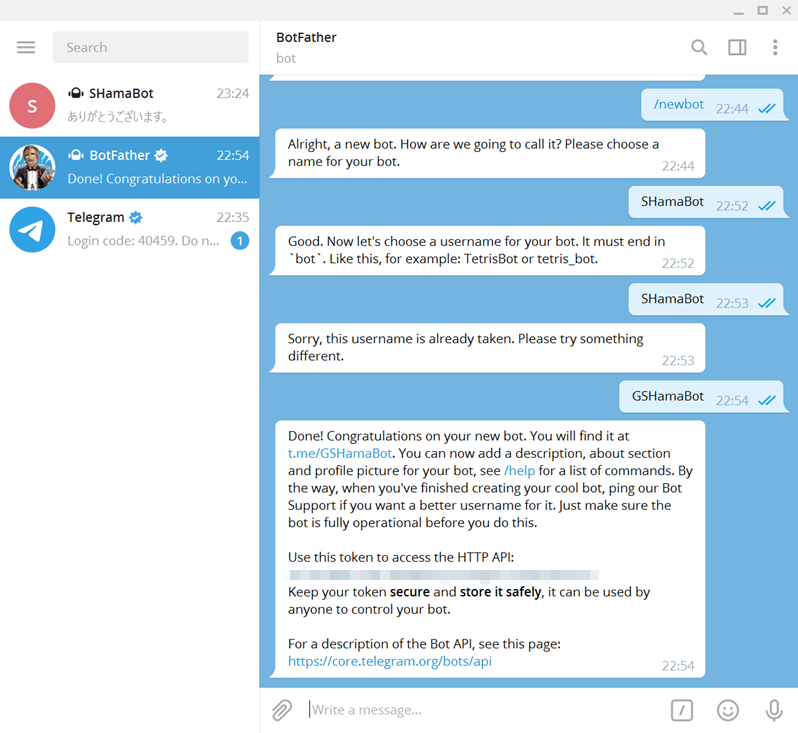

新しいBotの作成とスクリーンネームの登録を行い、アクセストークンを取得する。アカウント作成後、左サイドメニュー上部のユーザー検索欄から「@BotFather」で検索し、「Start」ボタンクリックで「@BotFather」と対話できる状態にする。

以降は、下記のようにBot名の入力とスクリーンネームを登録し、アクセストークンを取得する。

-

Bot名の入力(Botの新規作成)

「Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot.」と表示されるので、任意のBot名を入力する。

※ 下記サンプルでは「SHamaBot 」と入力している。 -

スクリーンネームの登録

「Good. Now let's choose a username for your bot. It must end inbot. Like this, for example: TetrisBot or tetris_bot.」

と表示されるので、末尾がbotで終わるスクリーンネームを入力する。(既に使用されているスクリーンネームは使用不可。)※ 下記サンプルでは、Bot名と同じ「SHamaBot 」で入力したところ、既に使用されているスクリーンネームであったため「sorry this username is already taken. please try something different」とエラーが出ている。

そのため「GSHamaBot」の再入力で登録している。 -

アクセストークンの取得

スクリーンネームの登録後、「Use this token to access the HTTP API:」の直後にアクセストークンが表示される。※ このアクセストークンがTelegramクライアント(Telegramをインストールした端末)とPythonの対話システムがTelegramのサーバーを介して互いに連携するための

Keyとなる。

-

-

「python-telegram-bot」のインストール

pipからインストールするだけ。

これでPythonで記述されたプログラムをTelegramが認識できるようになり、またその逆も可能となる。$ pip3 install python-telegram-bot

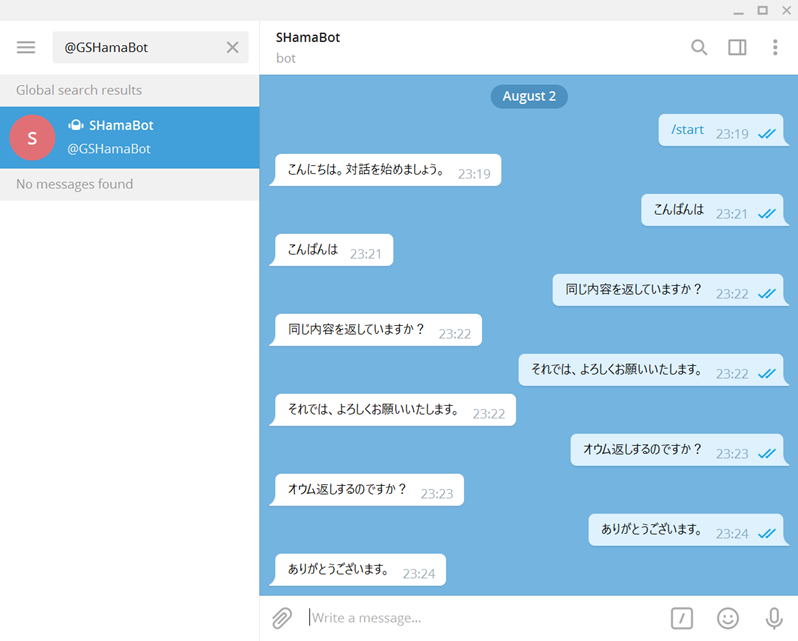

TelegramBotを使用した対話サンプル(オウム返し)

下記の(*1)、(*2)が上記で登録した@GSHamaBotのレスポンスをPythonでオウム返しする実装サンプルで、(*1)のTelegramBotクラスは、GSHamaBot(Telegramサーバー側)との通信処理で、(*2)のEchoSystemクラスは、Botが応答する内容の制御処理となる。

-

(*1)TelegramBotクラス(telegram_bot.py)

※ 実行前に TOKEN を先ほど取得したアクセストークンに書換えること。from telegram.ext import Updater, CommandHandler, MessageHandler, Filters # アクセストークン(先ほど発行されたアクセストークンに書換えること) TOKEN = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" class TelegramBot: def __init__(self, system): self.system = system def start(self, bot, update): # 辞書型 inputにユーザIDを設定 input = {'utt': None, 'sessionId': str(update.message.from_user.id)} # システムからの最初の発話をinitial_messageから取得し,送信 update.message.reply_text(self.system.initial_message(input)["utt"]) def message(self, bot, update): # 辞書型 inputにユーザからの発話とユーザIDを設定 input = {'utt': update.message.text, 'sessionId': str(update.message.from_user.id)} # replyメソッドによりinputから発話を生成 system_output = self.system.reply(input) # 発話を送信 update.message.reply_text(system_output["utt"]) def run(self): updater = Updater(TOKEN) dp = updater.dispatcher dp.add_handler(CommandHandler("start", self.start)) dp.add_handler(MessageHandler(Filters.text, self.message)) updater.start_polling() updater.idle() -

(*2)EchoSystemクラス(echo_system.py)

from telegram.ext import Updater, CommandHandler, MessageHandler, Filters from telegram_bot import TelegramBot # ユーザの入力をそのまま返す対話システム. class EchoSystem: def __init__(self): pass def initial_message(self, input): return {'utt': 'こんにちは。対話を始めましょう。', 'end':False} def reply(self, input): return {"utt": input['utt'], "end": False} if __name__ == '__main__': system = EchoSystem() bot = TelegramBot(system) bot.run()- 以下、実行順に処理の流れを解説

- まず、(*2)EchoSystemクラス(echo_system.py)を実行

- (*2)EchoSystemクラスのメイン処理で自身のインスタンスをTelegramBotクラスのコンストラクタに渡し、(*1)TelegramBotクラスの runメソッド をコール

- (*1)TelegramBotクラスの runメソッドでは、telegramサーバー側のUpdater関数にてアクセストークンを設定後、自身のstartメソッドをコマンドハンドラとして、messageメソッドをメッセージハンドラとして設定し、コマンドハンドラとメッセージハンドラの受付を開始(待機状態)

- Telegramクライアントで「start」ボタンをクリックするとTelegramサーバーがstartコマンドを発行し、上記で設定(待機)していたコマンドハンドラを受付け、startメソッドが実行される

- startメソッドでは、まずユーザーの発話情報を保持する input(dict型) オブジェクトを定義し、uttは発話内容、 sessionIdはセッションIDを格納

※ Telegramの対話はすべて、システム側(Bot側)の発話から始まるため、utt(発話内容)は None を設定し、sessionIdには、ユーザーのセッションIDを設定している。 - 次に initial_message でBotの初回発話内容を取得後、Telegramサーバー側の reply_text メソッドをコールし、Botの発話内容( 'utt':

'こんにちは。対話を始めましょう。' )を送信

※ initial_messageの戻り値dict型のendは、対話の完了フラグ(True:完了、False:継続)

- その後、ユーザーがTelegramクライアントから発話すると、上記で設定(待機)していたメッセージハンドラを受付け、messageメソッドが実行される

- messageメソッドでは、まずユーザーの発話内容(Telegramサーバー側の text から取得したutt(発話内容))とユーザーのセッションIDでユーザー発話情報inputを定義

続けて reply メソッドで発話内容を取得後(*1)、Telegramサーバー側の reply_text メソッドに発信内容を渡して送信する。

(*1)発話内容は、オウム返し するため、引数の発話内容 input['utt'] をそのまま返している。

- 以下、実行順に処理の流れを解説

-

上記「対話サンプル (オウム返し)」の実行確認

以下、(1)、(2)の実行確認結果。

※「telegram_bot.py」のアクセストークン(TOKEN)を、自身のものに置き換えることを忘れずに。「echo_system.py」の実行にて対話を開始する。

$ python ~/gitlocalrep/dsbook/echo_system.py /root/gitlocalrep/dsbook/telegram_bot.py:29: TelegramDeprecationWarning: Old Handler API is deprecated - see https://git.io/fxJuV for details updater = Updater(TOKEN)上記コンソールが実行中の状態。

↓ ユーザーの入力をすべてオウム返しする。

※ 対話(オウム返し)を終了する場合は「Ctrl + C」で終了。

参考文献

- 東中 竜一郎、稲葉 通将、水上 雅博(\(2020\))『Pythonでつくる対話システム』株式会社オーム社